гААгААеОЯж†ЗйҐШпЉЪдїШиієеЉПвАЬжЦ∞йЧїзїіжЭГвАЭеєґйЭЮзЬЯзїіжЭГ

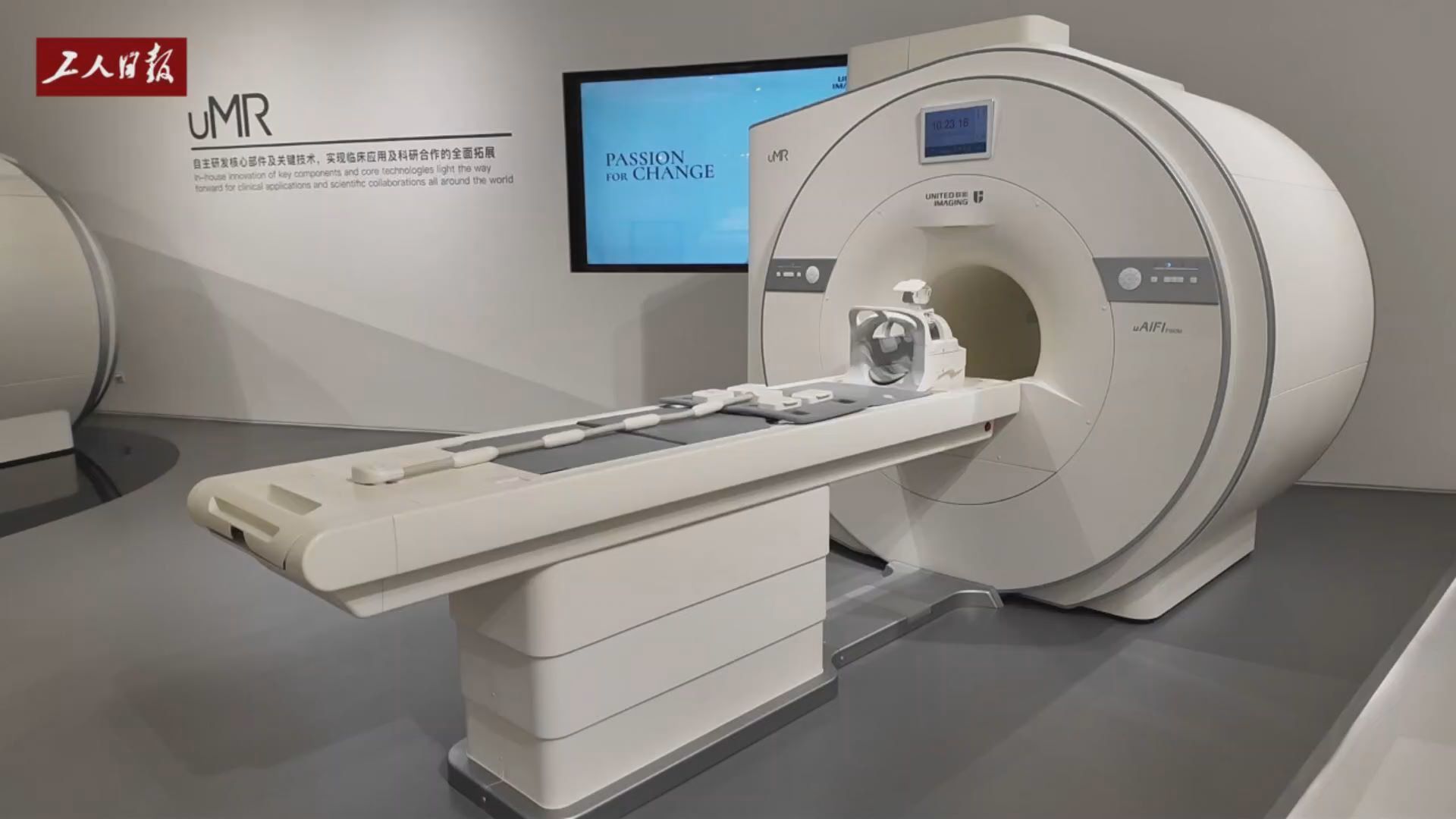

гААгААињСжЧ•пЉМжЬЙзИЖжЦЩдЇЇзІ∞пЉМе•єеЬ®еѓїж±ВзїіжЭГжЧґеПСзО∞еєњеЈЮдЄАеЕђеПЄе£∞зІ∞иГљжПРдЊЫдїШиієвАЬе™ТдљУеПСеЄГвАЭз≠ЙжЬНеК°пЉМеП™и¶БжФѓдї?000еИ?000еЕГдЄНз≠ЙпЉМдЊњиГљйАЪињЗжМБзї≠вАЬжК•йБУвАЭзЪДжЦєеЉПеЄЃеК©еЃҐжИЈжИРеКЯзїіжЭГгАБеЃЮзО∞иѓЙж±ВгАВиЃ∞иАЕи∞ГжЯ•еПСзО∞пЉМеєњеЈЮињЩеЃґеЕђеПЄеєґдЄНеЕЈе§ЗжЦ∞йЧїйЗЗзЉЦеТМдЇТиБФзљСдњ°жБѓеПСеЄГзЫЄеЕ≥иµДиі®пЉМдєЯдЄНдЉЪж†ЄжЯ•еЃҐжИЈжПРдЊЫдњ°жБѓзЪДзЬЯеЃЮжАІгАВиАМзљСдЄКз±їдЉЉеЕђеПЄињШдЄНе∞СгАВпЉИ4жЬ?жЧ•гАКжИРйГљеХЖжК•гАЛпЉЙ

гААгААзђ?9жђ°гАКдЄ≠еЫљдЇТиБФзљСзїЬеПСе±ХзКґеЖµзїЯиЃ°жК•еСКгАЛжШЊз§ЇпЉМжИ™иЗ≥2021еє?2жЬИпЉМжИСеЫљзљСж∞СиІДж®°еЈ≤иЊЊ10.32дЇњгАВжµЈйЗПзЪДдЄКзљСдЇЇзЊ§пЉМеВђзФЯеЇЮе§ІзЪДиИЖиЃЇжХИеЇФгАВжИСдїђжАїеЬ®иѓїжК•зЇЄгАБзЬЛеЊЃеНЪгАБеИЈзЯ≠иІЖйҐСзЪДжЧґеАЩеПСзО∞пЉМеУ™жАХдїЕдїЕе±ЮдЇОзФЯжіїдЄ≠зЪДдЄАдїґвАЬе∞ПдЇЛвАЭпЉМеП™и¶Б襀е™ТдљУжК•йБУпЉМжО®йАБдЄКзљСпЉМеЉХеПСеЕ≥ж≥®пЉМе∞±иГљеЊЧеИ∞ињЕйАЯиІ£еЖ≥гАВвАЬжЦ∞йЧїзїіжЭГвАЭеЬ®дЄНе∞СдЇЇењГзЫЃдЄ≠дњ®зДґдЄОвАЬж≥ХеЊЛзїіжЭГвАЭжСЖеЬ®еРМз≠ЙдљНзљЃгАБь/P>

гААгАА17дЄЦзЇ™пЉМж≥ХеЫљеЄХжЦѓеН°е∞ФеЬ®гАКжАЭжГ≥ељХгАЛеЖЩйБУпЉЪвАЬеЃЮеКЫпЉМиАМйЭЮиИЖиЃЇпЉМжЦєиГљзІ∞йЫДдЄЦзХМгАВзДґиАМпЉМиИЖиЃЇеНіиГљзУ¶иІ£еЃЮеКЫгАВвАЭзЂЛиґ≥дЇОењЂиКВе•ПзЪДзљСзїЬжЧґдї£пЉМжИСдїђжЧҐеЃ≥жАХиИЖиЃЇиГМеРОзЪДзљСзїЬжЪіеКЫпЉМеПИйЭТзЭРиИЖиЃЇеЄЃеК©зЪДеЉЇе§ІиГљеКЫгАВзЫЄиЊГдЇОжЉЂйХњзЪДж≥ХеЊЛз®ЛеЇПпЉМжЬЙдЇЇжЫідєРдЇОйАЙжЛ©е™ТдљУжЙЛжЃµгАВжѓХзЂЯеЬ®дїЦдїђзЬЉдЄ≠пЉМеРОиАЕиІ£еЖ≥йЧЃйҐШжЫіењЂжЫізЃАеНХпЉМдєЯжЫіеЃєжШУиЊЊеИ∞зЫЃзЪДгАВи∞ОзІ∞вАЬе™ТдљУеПСеЄГвАЭзЪДзФЯжДПзїПзФ±ж≠§иАМжЭ•гАБь/P>

гААгААеПѓжГЬеЕђдЉЧзЪДиИЖиЃЇиЃ§зЯ•жШѓжЬЙйЩРзЪДгАВеЬ®дЄНе∞СдЇЇзЬЉдЄ≠пЉМе™ТдљУе∞±жШѓвАЬе™ТдљУвАЭгАВдїЦдїђеИЖдЄНжЄЕж≠£иІДе™ТдљУдЄОйЭЮж≠£иІДе™ТдљУпЉМеИЖдЄНжЄЕеЃШжЦєе™ТдљУдЄОеХЖдЄЪе™ТдљУгАВзФЪиЗ≥дїЦдїђдї•дЄЇпЉМеП™и¶БиЗ™еЈ±зЪДдЇЛжГЕдЄКдЇЖзљСзЂЩпЉМдЄКдЇЖеЕђдЉЧеПЈпЉМеИЖдЇЂеЬ®жЦ∞жµ™гАБзљСжШУгАБжРЬзЛРињЩж†ЈзЪДвАЬе§ІзљСзЂЩвАЭпЉМе∞±зЃЧеЊЧеИ∞е™ТдљУеЕ≥ж≥®пЉМеєґеПѓдї•дї•ж≠§е®БиГБгАБжБЂеРУгАБжМЗиі£дїЦдЇЇгАВжЃКдЄНзЯ•пЉМеЬ®зљСзїЬз©ЇйЧідЄ≠пЉМдїЦдїђзЪДдЇЛжГЕзїЭе§Іе§ЪжХ∞зљСж∞СзЬЛдЄНеИ∞дєЯзЃ°дЄНдЇЖгАБь/P>

гААгААгАКдЇТиБФзљСжЦ∞йЧїдњ°жБѓжЬНеК°зЃ°зРЖиІДеЃЪгАЛзђђдЇФжЭ°жШОз°ЃиІДеЃЪпЉЪвАЬйАЪињЗдЇТиБФзљСзЂЩгАБеЇФзФ®з®ЛеЇПгАБиЃЇеЭЫгАБеНЪеЃҐгАБеЊЃеНЪеЃҐгАБеЕђдЉЧиі¶еПЈгАБеН≥жЧґйАЪдњ°еЈ•еЕЈгАБзљСзїЬзЫіжТ≠з≠Й嚥еЉПеРСз§ЊдЉЪеЕђдЉЧжПРдЊЫдЇТиБФзљСжЦ∞йЧїдњ°жБѓжЬНеК°пЉМеЇФељУеПЦеЊЧдЇТиБФзљСжЦ∞йЧїдњ°жБѓжЬНеК°иЃЄеПѓпЉМз¶Бж≠ҐжЬ™зїПиЃЄеПѓжИЦиґЕиґКиЃЄеПѓиМГеЫіеЉАе±ХдЇТиБФзљСжЦ∞йЧїдњ°жБѓжЬНеК°жіїеК®гАВвАЭйВ£дЇЫжЙУзЭАвАЬжЦ∞йЧїзїіжЭГвАЭеРНдєЙзЪДжЧ†иµДиі®жЬЇжЮДжШЊзДґеєґдЄНзђ¶еРИиІДеЃЪи¶Бж±ВгАБь/P>

гААгААжАїдєЛпЉМињЩдЇЫдїШиієжК•йБУзЪДвАЬжЦ∞йЧїзїіжЭГвАЭеєґйЭЮзЬЯзЪДзїіжЭГгАВдїЦдїђеП™жШѓеИ©зФ®еЕђдЉЧзЪДиЃ§зЯ•зЫ≤еМЇпЉМеЕЬеФЃйЫґжХ£гАБдљОзЇІгАБеїЙдїЈзЪДзљСзїЬиµДжЇРпЉМдЄФеЕЈжЬЙжШОжШЊзЪДињЭж≥ХеАЊеРСгАВдЄНйЪЊзМЬжГ≥пЉМеЬ®дїЦдїђиЗ™иѓ©е™ТдљУеПСеЄГеРОзЪДиѓДиЃЇеМЇеЇХдЄЛпЉМеРДз±їе•љиѓДгАБзВєиµЮгАБжАТиЄ©йГљеПѓиГљжШѓвАЬдє∞жЭ•зЪДвАЭпЉМзФ®дЇОењљжВ†жґИиієиАЕгАВе±АйЩРдЇО涮еПЦжґИиієиАЕзЪДиНЈеМЕпЉМдїЦдїђзФЪиЗ≥ињЮвАЬиР•йФАеПЈвАЭйГљзЃЧдЄНдЄКпЉМеП™дЉЪ襀жґИеЉ≠дЇОиИЖиЃЇдЄЦзХМзЪДжЬЂзЂѓгАБь/P>

гААгААиЩљзДґељ±еУНеКЫжЬЙйЩРпЉМдљЖжИСдїђдєЯзїЭдЄНиГљдљОдЉ∞ињЩдЇЫвАЬдїШиієжЦ∞йЧївАЭзЪДиіЯйЭҐељ±еУНгАВжБ∞е¶ВдЉ†жТ≠е≠¶йЉїз•Цж≤Ге∞ФзЙє¬ЈжЭОжЩЃжЫЉеЬ®гАКиИЖиЃЇгАЛжПРеЗЇзЪДйВ£ж†ЈпЉМвАЬиЩЪжЮДзЪДдЇЛеЃЮйАЪеЄЄзФ±дЇОзђ¶еРИдЇЇдїђзЪДжЬЯеЊЕиАМ襀ељУдљЬзЬЯзЫЄвАЭгАВж≤°жЬЙжЦ∞йЧїи∞ГжЯ•пЉМдЄНиЃ≤еЕђеє≥еЕђж≠£пЉМеП™и¶БзїЩйТ±е∞±еПСеЄГжО®йАБпЉМдЄНиіЯиі£дїїеЬ∞жЄ≤жЯУжГЕзї™пЉМжЬЙзЪД䯯襀ж≠§з±ївАЬеБЗжЦ∞йЧївАЭзЙµзЭАйЉїе≠Риµ∞пЉМжЧ†жДПйЧіжИРдЄЇвАЬйФЃзЫШдЊ†вАЭгАБь/P>

гААгААеСЉеРБеЄВеЬЇзЫСзЃ°йГ®йЧ®дЄОеЃ£дЉ†йГ®йЧ®еК†е§ІзЃ°зРЖеКЫеЇ¶пЉМиБФеРИеРДз±їзФµеХЖеє≥еП∞пЉМжЄЕзРЖињЩдЇЫвАЬеБЗжЦ∞йЧїеИґйА†иАЕвАЭпЉМеЉХеѓЉе§ІдЉЧеИ©зФ®ж≠£иІДе™ТдљУжИЦеАЯеК©ж≥ХеЊЛжЄ†йБУзїіжЭГгАВжИСдїђзЪДеРДзЇІжЦ∞йЧїеє≥еП∞пЉМдєЯеЇФељУйШ≤иМГињЩдЇЫеБЗе™ТдљУдЊµиЪАжИСдїђзЪДиИЖиЃЇйШµеЬ∞гАВз°ЃдњЭжЦ∞йЧїеКЫйЗПгАБиИЖиЃЇеКЫйЗПеПЦдєЛдЇОж∞СпЉМдєЯзФ®дєЛдЇОж∞СгАВпЉИдЄ•е•ЗпЉИь/P>

еЕ≥дЇОжИСдїђ|зЙИжЭГе£∞жШО| ињЭж≥ХеТМдЄНиЙѓдњ°жБѓдЄЊжК•зФµиѓЭпЉЪ010-84151598 | зљСзїЬжХ≤иѓИеТМжЬЙеБњеИ†еЄЦдЄЊжК•зФµиѓЭпЉЪ010-84151598

Copyright © 2008-2024 by m.buschklein.com. all rights reserved

√Ч

√Ч